Уникальные программы

для особенных детей

Коррекционный центр для детей с ОВЗ и взрослых с патологией речи и ментальными нарушениями

О центре

Наш специализированный центр оказывает всестороннюю поддержку детям, испытывающим трудности в развитии и взрослым имеющим речевые, неврологические и ментальные проблемы .

Мы успешно работаем с различными состояниями:

- нарушения речевого развития и отсутствие речи

- нарушения психического развития

- заикание

- нарушения письма, чтения, счета (дисграфия, дислексия, дискалькулия)

- аутизм и расстройства аутистического спектра

- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

- проблемы с поведением и вниманием

- задержки моторного развития

- детский церебральный паралич (ДЦП)

- синдром Дауна

- эмоциональная проблемы (депрессия, тревожность, страх, нарушение сна)

- состояния после инсульта и черепно-мозговых травм

В основе нашей работы лежат современные немедикаментозные методики реабилитации, подтвержденные мировым опытом. Мы применяем только безопасные и безболезненные техники, используя новейшее, сертифицированное, профессиональное оборудование.

Индивидуальный подход к каждому ребенку начинается с тщательного сбора анамнеза и катамнеза, нейрофизиологических исследований и тесного взаимодействия со специалистами такими как невролог, педиатр, психиатр, физиотерапевт, остеопат, ортодонт.

На основе полученных данных разрабатывается персональная программа реабилитации, включающая оптимальный комплекс занятий и процедур.

Наш центр реализует КОМПЛЕКСНЫЙ подход поскольку именно такой подход позволяет добиться наилучших и устойчивых результатов.

Такой подход важен для детей у которых по тем или иным причинам развитие происходит медленнее чем у сверстников. Мы помогаем малышам освоить необходимые навыки:

- речевое общение

- координацию движений

- мелкую и крупную моторику

- бытовые умения

- учебное поведение

Мы создаем комфортную атмосферу и находим особый подход к каждому маленькому пациенту, что делает процесс реабилитации максимально результативным.

О центре

Наш специализированный центр оказывает всестороннюю поддержку детям, испытывающим трудности в развитии и взрослым имеющим речевые, неврологические и ментальные проблемы .

Мы успешно работаем с различными состояниями:

- нарушения речевого развития и отсутствие речи

- нарушения психического развития

- заикание

- нарушения письма, чтения, счета (дисграфия, дислексия, дискалькулия)

- аутизм и расстройства аутистического спектра

- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

- проблемы с поведением и вниманием

- задержки моторного развития

- детский церебральный паралич (ДЦП)

- синдром Дауна

- эмоциональная проблемы (депрессия, тревожность, страх, нарушение сна)

- состояния после инсульта и черепно-мозговых травм

В основе нашей работы лежат современные немедикаментозные методики реабилитации, подтвержденные мировым опытом. Мы применяем только безопасные и безболезненные техники, используя новейшее, сертифицированное, профессиональное оборудование.

Индивидуальный подход к каждому ребенку начинается с тщательного сбора анамнеза и катамнеза, нейрофизиологических исследований и тесного взаимодействия со специалистами такими как невролог, педиатр, психиатр, физиотерапевт, остеопат, ортодонт.

На основе полученных данных разрабатывается персональная программа реабилитации, включающая оптимальный комплекс занятий и процедур.

Наш центр реализует КОМПЛЕКСНЫЙ подход поскольку именно такой подход позволяет добиться наилучших и устойчивых результатов.

Такой подход важен для детей у которых по тем или иным причинам развитие происходит медленнее чем у сверстников. Мы помогаем малышам освоить необходимые навыки:

- речевое общение

- координацию движений

- мелкую и крупную моторику

- бытовые умения

- учебное поведение

Мы создаем комфортную атмосферу и находим особый подход к каждому маленькому пациенту, что делает процесс реабилитации максимально результативным.

Заявка

О центре

Наш специализированный центр оказывает всестороннюю поддержку детям, испытывающим трудности в развитии и взрослым имеющим речевые, неврологические и ментальные проблемы .

Мы успешно работаем с различными состояниями:

- нарушения речевого развития и отсутствие речи

- нарушения психического развития

- заикание

- нарушения письма, чтения, счета (дисграфия, дислексия, дискалькулия)

- аутизм и расстройства аутистического спектра

- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

- проблемы с поведением и вниманием

- задержки моторного развития

- детский церебральный паралич (ДЦП)

- синдром Дауна

- эмоциональная проблемы (депрессия, тревожность, страх, нарушение сна)

- состояния после инсульта и черепно-мозговых травм

В основе нашей работы лежат современные немедикаментозные методики реабилитации, подтвержденные мировым опытом. Мы применяем только безопасные и безболезненные техники, используя новейшее, сертифицированное, профессиональное оборудование.

Индивидуальный подход к каждому ребенку начинается с тщательного сбора анамнеза и катамнеза, нейрофизиологических исследований и тесного взаимодействия со специалистами такими как невролог, педиатр, психиатр, физиотерапевт, остеопат, ортодонт.

На основе полученных данных разрабатывается персональная программа реабилитации, включающая оптимальный комплекс занятий и процедур.

Заявка

Наш центр реализует КОМПЛЕКСНЫЙ подход поскольку именно такой подход позволяет добиться наилучших и устойчивых результатов.

Такой подход важен для детей у которых по тем или иным причинам развитие происходит медленнее чем у сверстников. Мы помогаем малышам освоить необходимые навыки:

- речевое общение

- координацию движений

- мелкую и крупную моторику

- бытовые умения

- учебное поведение

Мы создаем комфортную атмосферу и находим особый подход к каждому маленькому пациенту, что делает процесс реабилитации максимально результативным.

О центре

Наш специализированный центр оказывает всестороннюю поддержку детям, испытывающим трудности в развитии и взрослым имеющим речевые, неврологические и ментальные проблемы .

Мы успешно работаем с различными состояниями:

- нарушения речевого развития и отсутствие речи

- нарушения психического развития

- заикание

- нарушения письма, чтения, счета (дисграфия, дислексия, дискалькулия)

- аутизм и расстройства аутистического спектра

- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

- проблемы с поведением и вниманием

- задержки моторного развития

- детский церебральный паралич (ДЦП)

- синдром Дауна

- эмоциональная проблемы (депрессия, тревожность, страх, нарушение сна)

- состояния после инсульта и черепно-мозговых травм

В основе нашей работы лежат современные немедикаментозные методики реабилитации, подтвержденные мировым опытом. Мы применяем только безопасные и безболезненные техники, используя новейшее, сертифицированное, профессиональное оборудование.

Индивидуальный подход к каждому ребенку начинается с тщательного сбора анамнеза и катамнеза, нейрофизиологических исследований и тесного взаимодействия со специалистами такими как невролог, педиатр, психиатр, физиотерапевт, остеопат, ортодонт.

На основе полученных данных разрабатывается персональная программа реабилитации, включающая оптимальный комплекс занятий и процедур.

Наш центр реализует КОМПЛЕКСНЫЙ подход поскольку именно такой подход позволяет добиться наилучших и устойчивых результатов.

Такой подход важен для детей у которых по тем или иным причинам развитие происходит медленнее чем у сверстников. Мы помогаем малышам освоить необходимые навыки:

- речевое общение

- координацию движений

- мелкую и крупную моторику

- бытовые умения

- учебное поведение

Мы создаем комфортную атмосферу и находим особый подход к каждому маленькому пациенту, что делает процесс реабилитации максимально результативным.

Заявка

Услуги

Нейроакустическая коррекция по методу А.Томатиса

Это система слуховых тренировок направленная на активацию речевых центров и на восстановлении нарушенных связей между центрами и полушариями головного мозга как у детей так и у взрослых.

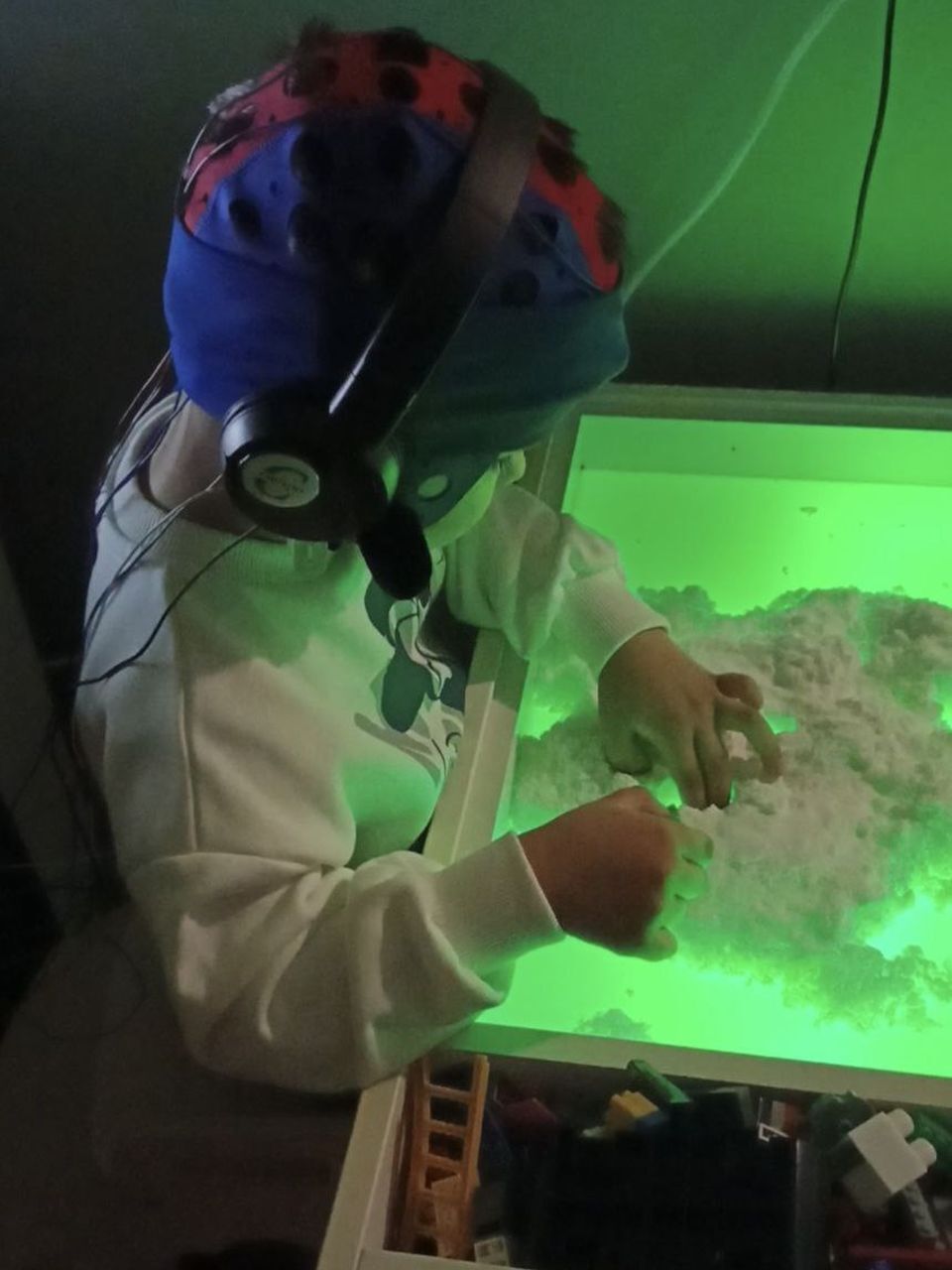

Проводится при помощи оборудования которое генерирует звуки разной частоты и интенсивности и передается по двум каналам - воздушному и костному.

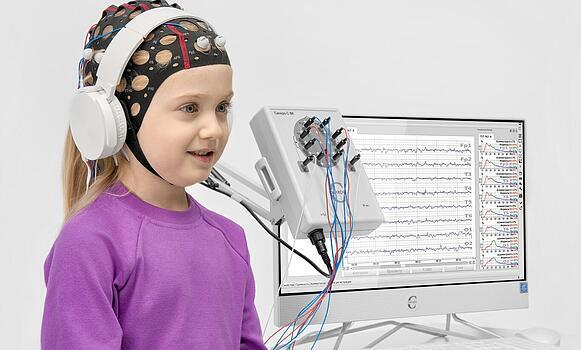

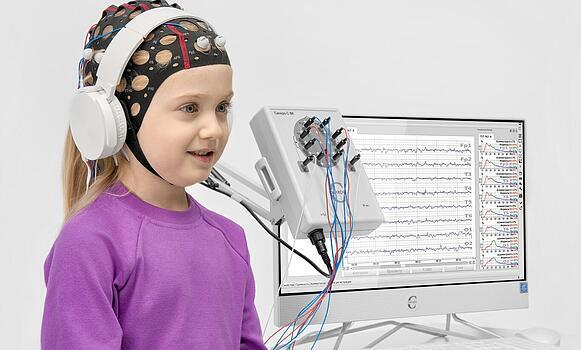

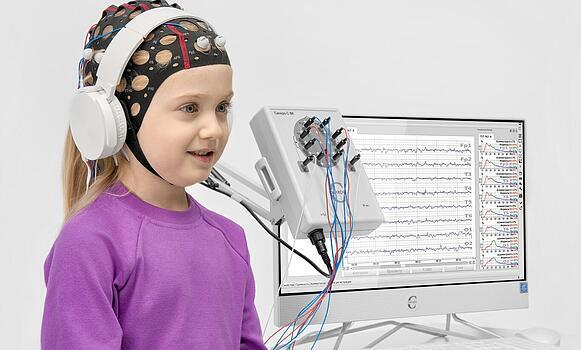

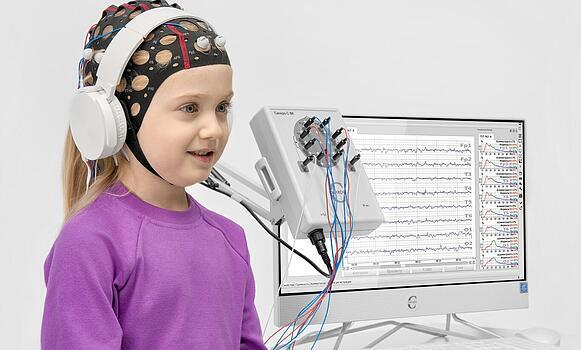

Биоакустическая коррекция (БАК)

Это не медикаментозный метод лечения функциональных расстройств нервной системы. БАК - это современная новейшая технология.

Метод основывается на специальной технологии обратной биологической связи, при которой записывается и преобразуется собственная электрическая активность мозга пациента в музыкальное звучание.

Транскраниальная микрополяризация (ТКМП)

Это физиотерапевтический метод лечения заболеваний центральной нервной системы.

Это высокоэффективный лечебный метод, позволяющий направленно изменять функциональное состояние различных звеньев ЦНС. Он сочетает в себе простоту и неинвазивность традиционной физиотерапии с высокой избирательностью воздействия, характерной для стимуляции через интрацеребральные электроды.

Электросон

Электросон (нейросон) или электросонотерапия - физиотерапевтический метод лечения, основанный на воздействии слабых электрических импульсов на нервную систему, которые переводят головной мозг в состояние отдыха.

Занятия с аудиотренажером

Занятия направлены на развитие слухового восприятия и улучшение речевых навыков у детей.

Занятия с логопедом

Работа направлена на коррекцию речевых нарушений и развитие навыков общения. Логопед предлагает разнообразные методики, включая артикуляционную гимнастику, дыхательные упражнения и занятия по развитию фонематического слуха.

Занятия с дефектологом

Занятия проводятся с детьми, которые имеют отклонения в развитии. Специалист занимается их обучением, воспитанием и развитием.

Логопедический массаж (ручной, аппаратный, зондовый)

Это сочетание массажа и логопедических упражнений, направленных на улучшение артикуляции и развитие речевых навыков. Этот метод помогает не только расслабить мышцы, но и активизировать речевые центры в мозге..

Занятия с нейропсихологом

Терапия включает в себя методы, ориентированные на коррекцию и развитие когнитивных функций, эмоций и поведения.

Мозжечковая стимуляция-Баламетрикс

Нейромоторная коррекция - это система физических упражнений, направленных на совершенствование функций мозжечка и структур мозга, активно участвующих в формировании движений, речи, координаторных актов.

Занятия с логопедом-афазиологом (восстановление речи после инсульта и ЧМТ)

Логопед-афазиолог тоже работает над речевыми навыками пациентов, но отличается от обычного логопеда тем, что помогает людям, утратившим речь из-за поражений мозговых отделов. Техники и упражнения, которые применяет афазиолог на практике, восстанавливают функции и развивают мелкую моторику.

Вибротерапия

Это метод физиотерапевтического лечения, основанный на принципе вибрационных колебаний. Эти колебания стимулируют группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться.

Методика FLOORTIME

Это работа с детьми, направленная на развитие социальной, когнитивной и эмоциональной сферы.

Занятия адаптивной физкультурой и нейройогой

Это система занятий для людей с особенностями здоровья. Она помогает развивать физическую активность, улучшать координацию и положительно влияет на психоэмоциональное состояние

Занятия лечебной физкультурой

Это система физических упражнений, специально разработанная для улучшения физического здоровья и развития детей.

ABA -терапия

Аббревиатура «АВА» расшифровывается как «прикладной анализ поведения». Подход очень популярен и является отличным коррекционным методом для людей с ОВЗ, а особенно – для детей-аутистов.

Занятия по сенсорной интеграции

Методика, направленная на обработку и интеграцию сенсорной информации, поступающей от различных органов чувств. Этот подход особенно полезен для детей с нарушениями восприятия и позволяет улучшить их взаимодействие с окружающей средой.

Методика Bal-a-vis x

Это методика нейропсихологической коррекции различных нарушений и расстройств как у детей, так и взрослых. Название расшифровывается как «balance-auditory-visual exercises», то есть интеграция баланса (вестибулярной системы), слухового и зрительного восприятия.

Логоритмика

Это коррекционная логопедическая ритмика или развитие речи с помощью частых движений тела. Является формой активной арт-терапии и представляет собой систему двигательных упражнений, связанных с одновременной ротовой активностью Она используется в логопедии, психологии и педагогике как средство коррекции и профилактики речевых нарушений.

Услуги

Нейроакустическая коррекция по методу А.Томатиса

Это система слуховых тренировок направленная на активацию речевых центров и на восстановлении нарушенных связей между центрами и полушариями головного мозга как у детей так и у взрослых.

Проводится при помощи оборудования которое генерирует звуки разной частоты и интенсивности и передается по двум каналам - воздушному и костному.

Биоакустическая коррекция (БАК)

Это не медикаментозный метод лечения функциональных расстройств нервной системы. БАК - это современная новейшая технология.

Метод основывается на специальной технологии обратной биологической связи, при которой записывается и преобразуется собственная электрическая активность мозга пациента в музыкальное звучание.

Транскраниальная микрополяризация (ТКМП)

Это физиотерапевтический метод лечения заболеваний центральной нервной системы.

Это высокоэффективный лечебный метод, позволяющий направленно изменять функциональное состояние различных звеньев ЦНС. Он сочетает в себе простоту и неинвазивность традиционной физиотерапии с высокой избирательностью воздействия, характерной для стимуляции через интрацеребральные электроды.

Электросон

Электросон (нейросон) или электросонотерапия - физиотерапевтический метод лечения, основанный на воздействии слабых электрических импульсов на нервную систему, которые переводят головной мозг в состояние отдыха.

Занятия с аудиотренажером

Занятия направлены на развитие слухового восприятия и улучшение речевых навыков у детей.

Занятия с логопедом

Работа направлена на коррекцию речевых нарушений и развитие навыков общения. Логопед предлагает разнообразные методики, включая артикуляционную гимнастику, дыхательные упражнения и занятия по развитию фонематического слуха.

Занятия с дефектологом

Занятия проводятся с детьми, которые имеют отклонения в развитии. Специалист занимается их обучением, воспитанием и развитием.

Логопедический массаж (ручной, аппаратный, зондовый)

Это сочетание массажа и логопедических упражнений, направленных на улучшение артикуляции и развитие речевых навыков. Этот метод помогает не только расслабить мышцы, но и активизировать речевые центры в мозге.

Занятия с нейропсихологом

Терапия включает в себя методы, ориентированные на коррекцию и развитие когнитивных функций, эмоций и поведения.

Мозжечковая стимуляция-Баламетрикс

Нейромоторная коррекция - это система физических упражнений, направленных на совершенствование функций мозжечка и структур мозга, активно участвующих в формировании движений, речи, координаторных актов.

Вибротерапия

Это метод физиотерапевтического лечения, основанный на принципе вибрационных колебаний. Эти колебания стимулируют группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться.

Занятия с логопедом-афазиологом (восстановление речи после инсульта и ЧМТ)

Логопед-афазиолог тоже работает над речевыми навыками пациентов, но отличается от обычного логопеда тем, что помогает людям, утратившим речь из-за поражений мозговых отделов. Техники и упражнения, которые применяет афазиолог на практике, восстанавливают функции и развивают мелкую моторику.

Методика FLOORTIME

Это работа с детьми, направленная на развитие социальной, когнитивной и эмоциональной сферы.

Занятия адаптивной физкультурой и нейройогой

Это система занятий для людей с особенностями здоровья. Она помогает развивать физическую активность, улучшать координацию и положительно влияет на психоэмоциональное состояние

Занятия лечебной физкультурой

Это система физических упражнений, специально разработанная для улучшения физического здоровья и развития детей.

ABA -терапия

Аббревиатура «АВА» расшифровывается как «прикладной анализ поведения». Подход очень популярен и является отличным коррекционным методом для людей с ОВЗ, а особенно – для детей-аутистов.

Занятия по сенсорной интеграции

Методика, направленная на обработку и интеграцию сенсорной информации, поступающей от различных органов чувств. Этот подход особенно полезен для детей с нарушениями восприятия и позволяет улучшить их взаимодействие с окружающей средой.

Методика Bal-a-vis x

Это методика нейропсихологической коррекции различных нарушений и расстройств как у детей, так и взрослых. Название расшифровывается как «balance-auditory-visual exercises», то есть интеграция баланса (вестибулярной системы), слухового и зрительного восприятия.

Логоритмика

Это коррекционная логопедическая ритмика или развитие речи с помощью частых движений тела. Является формой активной арт-терапии и представляет собой систему двигательных упражнений, связанных с одновременной ротовой активностью Она используется в логопедии, психологии и педагогике как средство коррекции и профилактики речевых нарушений.

Услуги

Нейроакустическая коррекция по методу А.Томатиса

Это система слуховых тренировок направленная на активацию речевых центров и на восстановлении нарушенных связей между центрами и полушариями головного мозга как у детей так и у взрослых.

Проводится при помощи оборудования которое генерирует звуки разной частоты и интенсивности и передается по двум каналам - воздушному и костному.

Биоакустическая коррекция (БАК)

Это не медикаментозный метод лечения функциональных расстройств нервной системы. БАК - это современная новейшая технология.

Метод основывается на специальной технологии обратной биологической связи, при которой записывается и преобразуется собственная электрическая активность мозга пациента в музыкальное звучание.

Транскраниальная микрополяризация (ТКМП)

Это физиотерапевтический метод лечения заболеваний центральной нервной системы.

Это высокоэффективный лечебный метод, позволяющий направленно изменять функциональное состояние различных звеньев ЦНС. Он сочетает в себе простоту и неинвазивность традиционной физиотерапии с высокой избирательностью воздействия, характерной для стимуляции через интрацеребральные электроды.

Электросон

Электросон (нейросон) или электросонотерапия - физиотерапевтический метод лечения, основанный на воздействии слабых электрических импульсов на нервную систему, которые переводят головной мозг в состояние отдыха.

Занятия с аудиотренажером

Занятия направлены на развитие слухового восприятия и улучшение речевых навыков у детей.

Занятия с логопедом

Работа направлена на коррекцию речевых нарушений и развитие навыков общения. Логопед предлагает разнообразные методики, включая артикуляционную гимнастику, дыхательные упражнения и занятия по развитию фонематического слуха.

Занятия с дефектологом

Занятия проводятся с детьми, которые имеют отклонения в развитии. Специалист занимается их обучением, воспитанием и развитием.

Логопедический массаж (ручной, аппаратный, зондовый)

Это сочетание массажа и логопедических упражнений, направленных на улучшение артикуляции и развитие речевых навыков. Этот метод помогает не только расслабить мышцы, но и активизировать речевые центры в мозге.

Занятия с нейропсихологом

Терапия включает в себя методы, ориентированные на коррекцию и развитие когнитивных функций, эмоций и поведения.

Мозжечковая стимуляция-Баламетрикс

Нейромоторная коррекция - это система физических упражнений, направленных на совершенствование функций мозжечка и структур мозга, активно участвующих в формировании движений, речи, координаторных актов.

Вибротерапия

Это метод физиотерапевтического лечения, основанный на принципе вибрационных колебаний. Эти колебания стимулируют группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться.

Занятия с логопедом-афазиологом (восстановление речи после инсульта и ЧМТ)

Логопед-афазиолог тоже работает над речевыми навыками пациентов, но отличается от обычного логопеда тем, что помогает людям, утратившим речь из-за поражений мозговых отделов. Техники и упражнения, которые применяет афазиолог на практике, восстанавливают функции и развивают мелкую моторику.

Методика FLOORTIME

Это работа с детьми, направленная на развитие социальной, когнитивной и эмоциональной сферы.

Занятия адаптивной физкультурой и нейройогой

Это система занятий для людей с особенностями здоровья. Она помогает развивать физическую активность, улучшать координацию и положительно влияет на психоэмоциональное состояние

Занятия лечебной физкультурой

Это система физических упражнений, специально разработанная для улучшения физического здоровья и развития детей.

Занятия по сенсорной интеграции

Методика, направленная на обработку и интеграцию сенсорной информации, поступающей от различных органов чувств. Этот подход особенно полезен для детей с нарушениями восприятия и позволяет улучшить их взаимодействие с окружающей средой.

ABA -терапия

Аббревиатура «АВА» расшифровывается как «прикладной анализ поведения». Подход очень популярен и является отличным коррекционным методом для людей с ОВЗ, а особенно – для детей-аутистов.

Методика Bal-a-vis x

Это методика нейропсихологической коррекции различных нарушений и расстройств как у детей, так и взрослых. Название расшифровывается как «balance-auditory-visual exercises», то есть интеграция баланса (вестибулярной системы), слухового и зрительного восприятия.

Логоритмика

Это коррекционная логопедическая ритмика или развитие речи с помощью частых движений тела. Является формой активной арт-терапии и представляет собой систему двигательных упражнений, связанных с одновременной ротовой активностью Она используется в логопедии, психологии и педагогике как средство коррекции и профилактики речевых нарушений.

Услуги

Нейроакустическая коррекция по методу А.Томатиса

Это система слуховых тренировок направленная на активацию речевых центров и на восстановлении нарушенных связей между центрами и полушариями головного мозга как у детей так и у взрослых.

Проводится при помощи оборудования которое генерирует звуки разной частоты и интенсивности и передается по двум каналам - воздушному и костному.

Биоакустическая коррекция (БАК)

Это не медикаментозный метод лечения функциональных расстройств нервной системы. БАК - это современная новейшая технология.

Метод основывается на специальной технологии обратной биологической связи, при которой записывается и преобразуется собственная электрическая активность мозга пациента в музыкальное звучание.

Транскраниальная микрополяризация (ТКМП)

Это физиотерапевтический метод лечения заболеваний центральной нервной системы.

Это высокоэффективный лечебный метод, позволяющий направленно изменять функциональное состояние различных звеньев ЦНС. Он сочетает в себе простоту и неинвазивность традиционной физиотерапии с высокой избирательностью воздействия, характерной для стимуляции через интрацеребральные электроды.

Электросон

Электросон (нейросон) или электросонотерапия - физиотерапевтический метод лечения, основанный на воздействии слабых электрических импульсов на нервную систему, которые переводят головной мозг в состояние отдыха.

Занятия с аудиотренажером

Занятия направлены на развитие слухового восприятия и улучшение речевых навыков у детей.

Занятия с логопедом

Работа направлена на коррекцию речевых нарушений и развитие навыков общения. Логопед предлагает разнообразные методики, включая артикуляционную гимнастику, дыхательные упражнения и занятия по развитию фонематического слуха.

Занятия с дефектологом

Занятия проводятся с детьми, которые имеют отклонения в развитии. Специалист занимается их обучением, воспитанием и развитием.

Логопедический массаж (ручной, аппаратный, зондовый)

Это сочетание массажа и логопедических упражнений, направленных на улучшение артикуляции и развитие речевых навыков. Этот метод помогает не только расслабить мышцы, но и активизировать речевые центры в мозге.

Занятия с нейропсихологом

Терапия включает в себя методы, ориентированные на коррекцию и развитие когнитивных функций, эмоций и поведения.

Мозжечковая стимуляция-Баламетрикс

Нейромоторная коррекция - это система физических упражнений, направленных на совершенствование функций мозжечка и структур мозга, активно участвующих в формировании движений, речи, координаторных актов.

Вибротерапия

Это метод физиотерапевтического лечения, основанный на принципе вибрационных колебаний. Эти колебания стимулируют группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться.

Занятия с логопедом-афазиологом (восстановление речи после инсульта и ЧМТ)

Логопед-афазиолог тоже работает над речевыми навыками пациентов, но отличается от обычного логопеда тем, что помогает людям, утратившим речь из-за поражений мозговых отделов. Техники и упражнения, которые применяет афазиолог на практике, восстанавливают функции и развивают мелкую моторику.

Методика FLOORTIME

Это работа с детьми, направленная на развитие социальной, когнитивной и эмоциональной сферы.

Занятия адаптивной физкультурой и нейройогой

Это система занятий для людей с особенностями здоровья. Она помогает развивать физическую активность, улучшать координацию и положительно влияет на психоэмоциональное состояние

Занятия лечебной физкультурой

Это система физических упражнений, специально разработанная для улучшения физического здоровья и развития детей.

Занятия по сенсорной интеграции

Методика, направленная на обработку и интеграцию сенсорной информации, поступающей от различных органов чувств. Этот подход особенно полезен для детей с нарушениями восприятия и позволяет улучшить их взаимодействие с окружающей средой.

ABA -терапия

Аббревиатура «АВА» расшифровывается как «прикладной анализ поведения». Подход очень популярен и является отличным коррекционным методом для людей с ОВЗ, а особенно – для детей-аутистов.

Методика Bal-a-vis x

Это методика нейропсихологической коррекции различных нарушений и расстройств как у детей, так и взрослых. Название расшифровывается как «balance-auditory-visual exercises», то есть интеграция баланса (вестибулярной системы), слухового и зрительного восприятия.

Логоритмика

Это коррекционная логопедическая ритмика или развитие речи с помощью частых движений тела. Является формой активной арт-терапии и представляет собой систему двигательных упражнений, связанных с одновременной ротовой активностью Она используется в логопедии, психологии и педагогике как средство коррекции и профилактики речевых нарушений.

Наши преимущества

Самые эффективные мировые методы

Все методики безопасны для здоровья ребенка, научно обоснованы и уже доказали свою эффективность

Квалифицированные специалисты

Наши специалисты имеют огромный опыт работы с детьми с задержками развития

Индивидуальная программа

Для ребенка подбирается индивидуальная коррекционная программа направленная на решение проблемы конкретного ребенка

Комплексный подход

Мы отдаем предпочтение комплексному подходу, что позволяет добиться более быстрого и устойчивого результата

Наши преимущества

Самые эффективные мировые методы

Все методики безопасны для здоровья ребенка, научно обоснованы и уже доказали свою эффективность

Квалифицированные специалисты

Наши специалисты имеют огромный опыт работы с детьми с задержками развития

Индивидуальная программа

Для ребенка подбирается индивидуальная коррекционная программа направленная на решение проблемы конкретного ребенка

Комплексный подход

Мы отдаем предпочтение комплексному подходу, что позволяет добиться более быстрого и устойчивого результата

Наши преимущества

Самые эффективные мировые методы

Все методики безопасны для здоровья ребенка, научно обоснованы и уже доказали свою эффективность

Квалифицированные специалисты

Наши специалисты имеют огромный опыт работы с детьми с задержками развития

Индивидуальная программа

Для ребенка подбирается индивидуальная коррекционная программа направленная на решение проблемы конкретного ребенка

Комплексный подход

Мы отдаем предпочтение комплексному подходу, что позволяет добиться более быстрого и устойчивого результата

Наши преимущества

Самые эффективные мировые методы

Все методики безопасны для здоровья ребенка, научно обоснованы и уже доказали свою эффективность

Квалифицированные специалисты

Наши специалисты имеют огромный опыт работы с детьми с задержками развития

Индивидуальная программа

Для ребенка подбирается индивидуальная коррекционная программа направленная на решение проблемы конкретного ребенка

Комплексный подход

Мы отдаем предпочтение комплексному подходу, что позволяет добиться более быстрого и устойчивого результата

Диагнозы

Задержка речевого развития (ЗРР)

Задержка речевого развития (ЗРР) — более позднее в сравнении с возрастными нормами овладение ребёнком устной речью. Например, в среднем в два года дети уже объединяют слова в небольшие фразы, в три — строят предложения, а в четыре — соединяют их в рассказ.

Иногда родители думают, что если у ребенка нет речи или плохая речь, то достаточно отвести его к логопеду или вообще подождать когда сам заговорит. Но, часто так происходит, что время идет. а речь не появляется, либо занятия с логопедом не дают нужного результата.

Проблема может быть намного глубже - нарушение функции нервной системы

Т.е. проблема в работе речевых зон головного мозга:

- В зоне Вернике, которая отвечает за пассивный словарный запас и за понимание обращенной к нему речи

- В зоне Брока, которая отвечает за активный словарный запас, желание вступать в речевой контакт

- В ассоциативных речевых зонах, которые отвечают за навык построения фраз и предложений, диалоговую речь

Дисфункция мозжечка, который отвечает за координацию движений и за работу речевой и дыхательной мускулатуры. Из-за этого ребенку тяжело разговаривать: он может говорить только часть слов, или говорить по слогам, говорит очень тихо или, вообще, не может произнести даже отдельные звуки.

Дисфункция ствола мозга, из-за этого у ребенка нарушен тонус речевых мышц, ребенку тяжело управлять языком и губами, сильно нарушена дикция или он совсем не может говорить, может быть нарушено жевание и глотание.

Поэтому если у ребенка в 2 года отсутствуют слова и нет полноценной речи после 3-х лет, необходимо СРОЧНО обратиться к специалистам!

Задержка психоречевого развития (ЗПРР)

Задержка психоречевого развития (ЗПРР)

Задержка психоречевого развития (ЗПРР) характеризуется отставанием в развитии психических процессов у ребенка. Это комплексное состояние, затрагивающее речь, мышление, память, внимание, эмоциональную сферу, поведение, а также двигательные навыки. Дети с ЗПРР часто демонстрируют резкие и непредсказуемые перепады настроения. Важно отметить, что все эти нарушения проявляются равномерно, без явного доминирования какого-либо одного аспекта.

Ребенку с ЗПРР сложно приобретать новые навыки, он испытывает трудности с абстрактным мышлением, речью, выполнением простых логических задач и применением имеющихся знаний в повседневных ситуациях. Воображение ослаблено, память ухудшена, а внимание становится неустойчивым и рассеянным.

В отличие от ЗПРР, задержка речевого развития (ЗРР) характеризуется отставанием только в развитии речи, при этом остальные психические функции остаются в пределах нормы. Основным признаком ЗРР является несоответствие речевых навыков возрастным нормам. Ребенок понимает речь, обращенную к нему, правильно реагирует на нее и способен выполнять простые инструкции, но сам говорит мало и с неохотой, избегая использования речи для общения. Без своевременной коррекции это может привести к социальной изоляции и трудностям в общении в будущем.

Задержка в развитии речи и мышления у ребенка может вызывать опасения, если он проявляет следующие признаки:

- Испытывает трудности с пониманием и выполнением простых устных указаний, если они не сопровождаются картинками или жестами.

- Речь развивается медленнее, чем это обычно происходит в его возрасте.

- Ему сложно удерживать внимание во время игр, чтения, просмотра мультфильмов или прослушивания детских песен и стихов.

- Его словарный запас ограничен, и он не всегда понимает значение простых слов.

- Ему трудно играть в игры, которые обычно интересны детям его возраста.

Особое внимание следует обратить на случаи, когда ребенок избегает общения с другими детьми и взрослыми, так как это может указывать на признаки аутизма или другие нарушения психического развития.

Если вовремя не заметить и не начать корректировать задержку психоречевого развития, то к 5-6 годам она может перерасти в общее недоразвитие речи, которое сложнее исправить.

ОНР-общее недоразвитие речи

ОНР-общее недоразвитие речи

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это серьезное нарушение, которое затрагивает все аспекты речи, от произношения звуков до понимания смысла слов и грамматики. Важно отметить, что дети с ОНР имеют нормальный слух и интеллект. К сожалению, ОНР – очень распространенная проблема, встречающаяся примерно у 40% детей с речевыми трудностями. Если не оказать своевременную помощь, это может привести к проблемам с чтением (дислексия) и письмом (дисграфия) в будущем.

Дети с ОНР обычно начинают говорить позже, часто после 3-4 лет. Они мало говорят, их речь может быть нечеткой, с ошибками в произношении и грамматике, что затрудняет понимание. Это, в свою очередь, влияет на их способность запоминать, концентрироваться и учиться. У них также могут быть проблемы с координацией движений, как крупных, так и мелких, включая движения, необходимые для речи.

Алалия

Алалия – это тяжелое речевое расстройство, возникающее из-за органического поражения речевых центров коры головного мозга. В отличие от других нарушений, при алалии сохранен физический слух и интеллект. Недоразвитие речи носит системный характер, затрагивая все ее компоненты – от звукопроизношения до грамматического строя.

Алалия имеет общие черты с афазией, но отличается временем возникновения. Афазия развивается после того, как речь уже сформировалась, а алалия проявляется как изначальное отсутствие или значительное отставание в развитии речи. Повреждение мозга, приводящее к алалии, происходит в период внутриутробного развития, во время родов или в раннем детстве (до 3 лет).

Различают несколько форм алалии, в зависимости от локализации поражения:

- Моторная алалия: связана с поражением областей мозга, отвечающих за планирование и выполнение движений, необходимых для речи. Ребенок понимает речь, но испытывает трудности с ее воспроизведением.

- Сенсорная алалия: обусловлена поражением областей мозга, отвечающих за восприятие и понимание речи. Ребенок слышит звуки, но не может их интерпретировать как речь.

- Сенсомоторная алалия: представляет собой сочетание моторных и сенсорных нарушений, затрагивая различные речевые центры мозга.

Диагностика алалии требует исключения других возможных причин речевых проблем, таких как тугоухость, аутизм, дизартрия и умственная отсталость.

Коррекционная работа при алалии должна быть комплексной и включать медикаментозную поддержку, физиотерапию (БАК (биоакустическая коррекция, Томатис-терапия, микрополяризация (ТКМП), иглорефлексотерапия (ИРТ), электрофорез и т.д.) психолого-педагогическое воздействие и лого-дефектологическую терапию.

Дизартрия

Дизартрия – это серьезное нарушение произношения, возникающее из-за проблем с управлением мышцами, необходимыми для речи. Само слово "дизартрия" происходит от греческих корней и означает "расстройство членораздельной речи". Причиной дизартрии является повреждение отделов мозга, отвечающих за иннервацию речевого аппарата.

Речь при дизартрии часто описывают как невнятную, смазанную, тихую и гнусавую. Иногда говорят, что у человека "каша во рту". Дизартрия развивается, когда нарушается работа нервной системы, контролирующей мышцы, участвующие в речи.

В логопедии дизартрия – одно из самых распространенных речевых нарушений у детей, уступающее по частоте только дефектам звукопроизношения (дислалии), но встречающееся чаще, чем алалия.

В неврологии классификация дизартрии основывается на том, какая часть мозга повреждена. Выделяют несколько типов дизартрии:

- Бульбарная дизартрия: возникает при поражении ядер черепно-мозговых нервов в продолговатом мозге.

- Псевдобульбарная дизартрия: связана с повреждением проводящих путей между корой головного мозга и ядрами черепно-мозговых нервов.

- Экстрапирамидная (подкорковая) дизартрия: возникает при поражении подкорковых структур головного мозга.

- Мозжечковая дизартрия: связана с повреждением мозжечка и его связей.

- Корковая дизартрия: возникает при очаговых поражениях коры головного мозга.

Из-за трудностей с произношением у детей с дизартрией часто возникают проблемы с различением звуков на слух, а также с анализом и синтезом звуков речи (фонем). Эти трудности могут привести к недостаточному развитию словарного запаса и грамматического строя речи. В результате у детей с дизартрией может быть диагностировано фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) или общее недоразвитие речи (ОНР), что, в свою очередь, может вызвать проблемы с письмом (дисграфия).

Раннее начало логопедической коррекции дизартрии и систематические занятия – залог успеха. Важную роль играет лечение основного заболевания, вызвавшего дизартрию, а также активное участие самого пациента и поддержка его близких.

Профилактика дизартрии как у детей, так и у взрослых заключается в предотвращении нейроинфекций, травм головы и воздействия токсических веществ на мозг.

Афазия

Афазия – это расстройство речи, возникающее в результате повреждения речевых центров мозга. Это приобретенное состояние, то есть оно развивается после того, как речь уже сформировалась (обычно после 3-4 лет). Афазия проявляется в виде трудностей с пониманием речи, говорением, чтением и письмом.

Основные проявления афазии:

- Проблемы с пониманием речи: Человек может не понимать обращенные к нему слова, инструкции или вопросы.

- Проблемы с говорением: Речь может быть медленной, прерывистой, с паузами, или, наоборот, быстрой и бессвязной. Могут возникать трудности с подбором слов, построением предложений, произношением и грамматикой. Человек может забывать названия предметов, заменять слова или пропускать их.

- Проблемы с чтением и письмом: В некоторых случаях афазия затрагивает способность понимать написанный текст и выражать свои мысли на письме.

Типы афазии:

- Рецептивная афазия (афазия Вернике): Нарушено понимание речи, как устной, так и письменной.

- Экспрессивная афазия (афазия Брока): Нарушена способность говорить, при относительно сохранном понимании речи.

Причины афазии:

Афазия возникает из-за повреждения речевых зон мозга. Наиболее частые причины:

- Черепно-мозговые травмы: Удары и повреждения головы, затрагивающие речевые центры.

- Инсульты: Инфаркт мозга (ишемический инсульт) или кровоизлияние в мозг (геморрагический инсульт) могут нарушить кровоснабжение речевых зон. Факторы риска инсульта включают гипертонию и атеросклероз.

- Опухоли мозга: Новообразования, расположенные в речевых зонах, могут нарушать их функцию.

- Операции на головном мозге: Хирургическое вмешательство в области речевых центров может привести к афазии.

- Нейродегенеративные заболевания: Некоторые прогрессирующие заболевания, такие как болезнь Пика и некоторые формы болезни Альцгеймера, могут вызывать афазию.

- Инфекции мозга: Энцефалит, менингит и другие воспалительные заболевания мозга могут повредить речевые центры, особенно у детей.

Прогноз:

При своевременной диагностике и правильно подобранной терапии возможно восстановление речевых функций. Раннее начало коррекционных занятий значительно повышает шансы на успех.

Дислексия

Дислексия– это специфическое нарушение чтения, при котором человек испытывает постоянные трудности в освоении этого навыка, несмотря на нормальный интеллект и слух. Основная проблема заключается в неспособности научиться распознавать буквы и складывать их в слоги, слова, предложения и, как следствие, понимать прочитанный текст. Неправильное прочтение часто приводит к искажению смысла.

Эти трудности серьезно осложняют обучение в школе, поскольку успешное выполнение заданий и проверочных работ требует быстрого и точного чтения. Причиной дислексии является недостаточное развитие высших психических функций, необходимых для процесса чтения.

Основные признаки дислексии включают:

- Проблемы с усвоением букв и соотнесением звуков с их графическим изображением, что проявляется в заменах или смешениях похожих звуков при чтении.

- Побуквенное чтение, когда буквы произносятся по отдельности, без слияния в слоги и слова.

- Искажение звуко-слоговой структуры слов.

- Непонимание прочитанного, как отдельных слов, так и целых предложений и текстов.

- Грамматические ошибки, такие как неправильное согласование слов в предложении (например, "красивуя книга") или ошибки в падежных окончаниях.

Часто дислексия сопровождается дисграфией (трудностями в письме), хотя эти нарушения могут возникать и по отдельности.

У детей с дислексией могут наблюдаться проблемы с мелкой и крупной моторикой, а также трудности в ориентации в пространстве и на листе бумаги. Важно отметить, что дислексия не связана с умственной отсталостью и может проявляться у детей с нормальным или даже высоким интеллектом.

Причины дислексии могут быть связаны с:

- Органическими повреждениями или нарушениями в работе речевых центров головного мозга, отвечающих за чтение.

- Задержкой в развитии этих областей мозга.

- Перенесенными в раннем детстве продолжительными заболеваниями.

В тяжелых случаях дислексия может быть частью более сложного комплексного нарушения, например, при умственной отсталости, задержке психического развития, минимальной мозговой дисфункции, нарушениях зрения или слуха, или детском церебральном параличе.

Для коррекции дислексии наши педагоги используют:

-Метод Рональда Дейвиса

-Методику А.Н.Корнева

- Упражнения по развитию фонематических процессов, для развития речевого аппарата и голоса, по формированию мелкой моторики и усовершенствование зрительного восприятия

Дисграфия

Дисграфия– это специфическое расстройство письма, при котором ребёнок постоянно делает одни и те же ошибки, несмотря на знание правил. Эти ошибки могут включать замену или пропуск букв, слогов или даже целых слов, неправильное соединение или разделение слов. Важно понимать, что это не просто небрежность или незнание грамматики, а проблема, требующая помощи специалиста.

Причины дисграфии разнообразны. Это могут быть как органические факторы, такие как травмы головы или генетическая предрасположенность, так и функциональные, связанные с особенностями развития мозга. Часто дисграфия сопутствует другим нарушениям, таким как задержка речевого развития или синдром дефицита внимания.

Распознать дисграфию бывает непросто, особенно в начале обучения. Однако, если ребёнок постоянно делает одни и те же типы ошибок, например, путает похожие звуки или зеркально пишет буквы, это повод обратиться к специалистам.

Для диагностики дисграфии необходимо комплексное обследование у невролога, окулиста, ЛОРа и логопеда. Лечение дисграфии – это длительный и трудоёмкий процесс, который требует терпения и сотрудничества родителей, педагогов и специалистов.

Если у ребенка выявлены проблемы с письмом (дисграфия), родителям следует понимать, что это потребует длительной и упорной работы. Исправление дисграфии – процесс небыстрый, иногда занимающий месяцы или даже годы. Особенно сложно работать с детьми старшего возраста, у которых к проблемам с письмом могут добавляться другие трудности.

Для успешной коррекции дисграфии часто необходима помощь не только логопеда-дефектолога, но и других специалистов, таких как нейропсихолог, психотерапевт или детский психолог. В некоторых случаях, особенно при серьезных нарушениях, может быть целесообразно обучение в специализированной речевой школе.

Если дисграфия вызвана органическими причинами, может потребоваться медикаментозное лечение и реабилитационные процедуры, такие как (БАК (биоакустическая коррекция, Томатис-терапия, транскраниальная микрополяризация (ТКМП)массаж, ЛФК (лечебная физкультура). Эти меры помогут устранить физиологические причины, что облегчит работу логопеда-дефектолога по коррекции письма.

Полностью справиться с дисграфией в домашних условиях без профессиональной помощи практически невозможно. Однако, активное участие родителей, выполнение рекомендаций логопеда и регулярные занятия с ребенком значительно повышают шансы на успех.

Для профилактики дисграфии важно развивать у ребенка высшие психические функции еще до начала обучения письму. Эффективными мерами профилактики являются занятия, направленные на развитие мелкой и крупной моторики, внимания, памяти, мышления, а также занятия музыкой.

Дискалькулия

Дискалькулия – это специфическая трудность в обучении, связанная с математикой. Человек с дискалькулией испытывает сложности с пониманием основных математических понятий, таких как числа, сложение, геометрические фигуры и другие. Это состояние может проявляться как в детском, так и во взрослом возрасте.

Диагностика дискалькулии может быть затруднена для неспециалистов, что иногда приводит к ошибочному определению детей с этой проблемой в классы для детей с общими нарушениями развития.

Причины дискалькулии могут быть разнообразными:

- Страх перед математикой: Негативный опыт, связанный с принудительным обучением и наказаниями за ошибки, может сформировать устойчивую боязнь математики и неуверенность в своих способностях.

- Социальные факторы: Недостаточное внимание к образованию и неблагоприятные условия в семье могут способствовать развитию дискалькулии.

- Поражения мозга: Повреждения теменной доли коры головного мозга, вызванные осложнениями во время беременности или родов, травмами, инфекциями, опухолями или генетическими факторами, могут привести к дискалькулии. У взрослых причиной могут быть инсульты, органические поражения височной доли, опухоли, тромбы, кисты и черепно-мозговые травмы. Психологические травмы также могут спровоцировать это состояние. При появлении проблем с математическими навыками рекомендуется консультация психоневролога.

- Нарушения мыслительной деятельности: Проблемы с обработкой зрительной информации, концентрацией внимания, логическим мышлением и запоминанием информации могут способствовать развитию дискалькулии.

Дискалькулия часто сопутствует другим нарушениям, таким как дисграфия (трудности с письмом), дислексия (трудности с чтением) и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Если у вашего ребенка есть трудности с математикой (дискалькулия), ему помогут в поликлинике или в нашем центре. С ним будут работать невролог, нейропсихолог, детский психолог и логопед-дефектолог.

Обычно для улучшения требуется от 30 до 90 занятий, но в некоторых случаях может понадобиться больше – до 250.

Наши специалисты используют разные способы, чтобы помочь вашему ребенку справиться с дискалькулией:

· Решение практических задач: Использование математических задач, смоделированных на основе реальных ситуаций, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни (например, покупки, домашние дела, игры на улице).

· Использование подручных материалов для моделирования: Применение простых предметов, таких как палочки, спички, пуговицы и т.п., для создания наглядных моделей и иллюстраций к задачам.

· Визуальная поддержка от педагога: Предоставление детям структурированных инструкций и подсказок в виде схем, памяток или алгоритмов, разработанных учителем, для облегчения выполнения заданий.

· Развитие внутреннего планирования: Постепенный переход от подробного словесного описания своих действий в процессе решения задачи к обдумыванию и планированию в уме.

· Практическое освоение измерений: Использование различных инструментов (линейка, весы, мерные ёмкости) для измерения длины, веса и объема, а также развитие навыков оценки "на глаз".

· Развитие мгновенного восприятия небольших групп: Тренировка способности быстро и безошибочно определять количество предметов в группах до пяти штук, даже если предметы отличаются по цвету и размеру.

· Визуализация решения задач: Использование рисунков, созданных самими детьми, для наглядного представления условия задачи и процесса ее решения.

Если дискалькулия вызвана органическими причинами, может потребоваться медикаментозное лечение и реабилитационные процедуры, такие как (БАК (биоакустическая коррекция, Томатис-терапия, транскраниальная микрополяризация (ТКМП)массаж, ЛФК (лечебная физкультура). Эти меры помогут устранить физиологические причины, что облегчит работу логопеда-дефектолога по коррекции дискалькулии.

Агенезия мозолистого тела

Мозолистое тело, представляющее собой массивный пучок нервных волокон, является ключевой структурой головного мозга. Оно служит мостом между левым и правым полушариями, обеспечивая их согласованную работу и координацию в управлении функциями организма. Являясь частью центральной нервной системы, оно играет важную роль в обработке сенсорной и моторной информации, координации движений и высших когнитивных процессах, таких как речь и консолидация памяти.

Агенезия мозолистого тела (АМТ) – это врожденная аномалия, характеризующаяся полным или частичным отсутствием этой структуры. Причинами могут быть генетические дефекты, сосудистые нарушения или воздействие тератогенных факторов.

К основным проявлениям относятся двигательные расстройства, замедленное психоречевое развитие и судороги. Легкие формы АМТ могут протекать практически бессимптомно. Клинические проявления варьируются от минимальных при гипоплазии до тяжелых нервно-психических нарушений при выраженной агенезии, сопровождающейся другими пороками развития ЦНС. У новорожденных признаки могут отсутствовать, проявляясь позднее задержкой психомоторного развития.

Двигательные нарушения встречаются у 35-40% пациентов и включают мышечную гипотонию или дистонию, изменения рефлексов, нарушения глотания и сосания. Дети позже начинают держать голову, испытывают трудности с сидением, ползанием и ходьбой. Возможны координационные проблемы и неуклюжая походка. У новорожденных и детей первого года жизни часто наблюдаются судороги.

Мозолистое тело обеспечивает взаимодействие между церебральными областями, формируя межполушарную организацию высших психических функций. При АМТ или гипоплазии у детей выявляются когнитивные нарушения. У новорожденных и в раннем детстве отмечается задержка речи и снижение активности в играх. В дошкольном и школьном возрасте возникают проблемы с вниманием и памятью, а при тотальной АМТ может снижаться интеллект.

Лечение включает комплексную реабилитацию: нейрологопедические программы для развития речи и улучшения артикуляции, дефектологическую помощь для детей с интеллектуальными нарушениями и нейроакустические программы (звуковая терапия, музыкотерапия, БАК, Томатис-терапия, микрополяризация) для гармонизации психики

Дисфункция мозжечка

Мозжечок – это структура мозга, отвечающая за координацию движений, как осознанных, так и автоматических, регуляцию мышечного тонуса, поддержание равновесия и осанки.

Он выступает в роли своеобразного координационного центра, получая и обрабатывая информацию от всех органов чувств и взаимодействуя со всеми отделами головного мозга. Мозжечок играет важную роль в интегративной деятельности мозга, поэтому его нормальное функционирование, а также состояние связывающего его с другими отделами мозга мозолистого тела, критически важны для реализации высших психических функций.

Долгое время считалось, что мозжечок отвечает исключительно за координацию, равновесие и движения глаз. Однако клинические исследования показали связь между патологиями мозжечка и такими заболеваниями, как шизофрения, аутизм и некоторые формы деменции. Современные исследования указывают на то, что мозжечок также оказывает влияние на когнитивные процессы, включая память, мышление, речь, а также на эмоциональную и волевую сферы.

Дисфункции мозжечка редко встречаются изолированно и часто являются следствием врожденных или приобретенных патологий.

Симптомы мозжечковой дисфункции могут включать атаксию, нарушения двигательных функций (нарушение координации, замедленная реакция, изменения мышечного тонуса, дизартрия), а также нарушения высших психических функций, такие как снижение внимания, памяти, нарушение пространственного восприятия, трудности с саморегуляцией и речевые нарушения.

Признаки дисфункции мозжечка у ребенка могут включать задержку в развитии моторных навыков (ходьба, спуск по лестнице, бросание и ловля мяча, прыжки на одной ноге, катание на велосипеде), нежелание рисовать и заниматься спортом, замедленную реакцию и медленное мышление. Дополнительные признаки: усталость, нарушение сна, трудности с концентрацией внимания, проблемы с мелкой моторикой и нечеткая речь.

Лечение мозжечковой дисфункции начинается с диагностики причин. План лечения может включать медикаментозную терапию, физиотерапию, реабилитацию, лечебную физкультуру, БАК, Томатис-терапию, микрополяризацию, занятия на балансировочных досках и платформах (Методика Баламетрикс).

Дисфункция межполушарного взаимодействия

Мозг человека, как известно, состоит из двух полушарий – правого и левого, каждое из которых отвечает за определенные функции. Левое полушарие отвечает за логику, аналитику, математические способности и речь. Правое полушарие отвечает за планирование, образное мышление, креативность и восприятие информации на слух. Для оптимальной работы мозга необходимо, чтобы оба полушария были развиты сбалансированно.

Функции межполушарных связей включают: эмоциональную устойчивость к стрессу, координацию движений, эффективное усвоение и анализ информации.

При слабой связи между полушариями головного мозга, доминирующее полушарие берет верх, подавляя функциональность другого. Это может приводить к дезориентации в пространстве, трудностям в обучении письму и чтению, нарушениям зрительного и слухового восприятия, а также неадекватным эмоциональным реакциям. В результате ребенок может испытывать трудности в учебе и становиться тревожным.

Межполушарные связи формируются постепенно до 12-15 лет, особенно важен период с 3 до 8 лет, когда формируется кинетическое, звуковое и зрительное различение.

Симптомы, указывающие на возможное нарушение межполушарного взаимодействия: агрессия, плохая память, невнятная речь, зеркальное письмо, трудности в описании изображений, проблемы в общении, трудности в написании диктантов.

У младенцев признаками могут быть задержка перед действием и отсутствие ползания.

Для развития межполушарных связей используются упражнения и игры, активизирующие оба полушария, – мозговая гимнастика, полезная для детей и взрослых.

Положительное влияние на взаимодействие полушарий оказывают: методики Баламетрикс и Балавизикс, пальчиковая гимнастика, кинезиологические упражнения, самомассаж, дыхательные упражнения, дидактические задания, творчество, БАК и Томатис-терапия, логоритмика.

Чем лучше развито взаимодействие между полушариями мозга, тем легче ребенку дается обучение.

Эпилепсия

Эпилепсия - это хроническое заболевание головного мозга, проявляющееся в форме повторяющихся, однотипных припадков, возникающих спонтанно. Основным признаком эпилепсии у детей являются эпилептические приступы, которые могут включать тонико-клонические судороги, абсансы, миоклонические сокращения с потерей или сохранением сознания. Диагностика эпилепсии у детей основывается на данных ЭЭГ, рентгенографии черепа, КТ, МРТ и ПЭТ головного мозга, а также биохимического анализа крови и спинномозговой жидкости.

Часто эпилептические припадки у детей проявляются нетипично, в скрытой форме, и клиническая картина может не соответствовать изменениям на электроэнцефалограмме. Изучением детской эпилепсии занимается детская неврология и ее специализированная область – эпилептология.

Развитие эпилепсии в детском возрасте связано с незрелостью мозга, характеризующейся преобладанием процессов возбуждения, необходимых для формирования функциональных связей между нейронами. Кроме того, к эпилептической активности нейронов приводят предшествующие органические поражения мозга (врожденные или приобретенные), повышающие склонность к судорогам. В возникновении и развитии эпилепсии у детей важную роль играет наследственная или приобретенная предрасположенность к болезни.

При организации распорядка дня ребенка с эпилепсией следует избегать переутомления, стрессов, в некоторых случаях – длительного пребывания на солнце, просмотра телевизора или работы за компьютером.

Детям с эпилепсией требуется продолжительное (иногда пожизненное) лечение индивидуально подобранными противосудорожными препаратами. Антиконвульсанты назначаются в режиме монотерапии с постепенным увеличением дозы до достижения контроля над приступами.

В качестве немедикаментозных методов лечения эпилепсии у детей могут применяться психотерапия, БОС-терапия, БАК.

Современные методы фармакотерапии эпилепсии позволяют добиться полного контроля над приступами у большинства детей. При регулярном приеме противоэпилептических препаратов дети и подростки с эпилепсией могут вести полноценную жизнь. При достижении стойкой ремиссии (отсутствии приступов и нормализации ЭЭГ) через 3-4 года врач может постепенно отменить прием антиэпилептических препаратов. После отмены у 60% пациентов приступы в дальнейшем не возвращаются.

СДВГ (синдром гиперактивности и дефицита внимания)

Гиперактивность и дефицит внимания – это расстройство, связанное с особенностями развития нервной системы, при котором наблюдается задержка в созревании высших психических функций. Оно проявляется в виде трех основных признаков: повышенной двигательной активности, импульсивности и проблем с концентрацией внимания. Дети с таким синдромом демонстрируют чрезмерную подвижность, легко отвлекаются, проявляют невнимательность и испытывают трудности с самоконтролем.

Для постановки диагноза необходимо соответствие клинических проявлений определенным диагностическим критериям, которые выявляются с помощью специальных опросников и оценочных шкал. Лечение должно быть комплексным и включать в себя медикаментозную поддержку, различные виды психотерапии, психофизиологические методы (такие как Томатис-терапия, БАК и транскраниальная микрополяризация), а также коррекцию поведения и психологическую помощь.

Синдром Дауна

Синдром Дауна – это генетическое отклонение, возникающее из-за наличия дополнительной копии 21-й хромосомы в клетках, что называется трисомией 21. Внешние проявления синдрома Дауна включают уплощенную форму головы (брахицефалию), плоское лицо и затылок, характерный разрез глаз, напоминающий монголоидный, эпикантус (вертикальная кожная складка у внутреннего угла глаза), кожную складку на задней поверхности шеи, укороченные конечности и пальцы, а также наличие одной поперечной складки на ладони. Диагностика синдрома Дауна у ребенка возможна как в период беременности (с помощью УЗИ, биопсии хориона, амниоцентеза или кордоцентеза), так и после рождения, основываясь на внешних признаках и результатах генетического анализа. Детям с синдромом Дауна требуется коррекция сопутствующих нарушений развития.

Интеллектуальное развитие у большинства людей с синдромом Дауна характеризуется нарушениями, чаще всего в виде легкой или умеренной умственной отсталости. Моторные навыки у детей с данным синдромом развиваются с задержкой, также наблюдается общее недоразвитие речи.

Полное излечение от этой хромосомной аномалии в настоящее время невозможно. Однако, благодаря систематическому медицинскому наблюдению и специальным педагогическим программам, дети с синдромом Дауна могут достигать значительных успехов в развитии, социальной адаптации и освоении трудовых навыков.

Для улучшения моторных функций рекомендуется физиотерапия и лечебная физкультура. Развитие речи и коммуникативных навыков требует занятий с дефектологом, логопедом и специалистом по обучению детей с умственной отсталостью.

В качестве дополнительных методов для улучшения слуховых и речевых навыков, координации, сна и коммуникативных способностей рекомендуется использование БАК (биоакустической коррекции) и Томатис-терапии.

Синдром Аспергера

Синдром Аспергера рассматривается как одна из разновидностей расстройств аутистического спектра, для которой характерны специфические сложности в сфере социального взаимодействия. Дети, имеющие такой синдром, испытывают затруднения с невербальной коммуникацией, им трудно заводить и поддерживать дружеские отношения. Также для них свойственны повторяющиеся модели поведения и действий, замедленная моторика, стереотипная речь и узконаправленные, но при этом глубокие интересы. Диагностика синдрома Аспергера основывается на результатах психиатрического, клинического и неврологического обследования. Детям с этим синдромом необходима помощь в развитии социальных навыков, психолого-педагогическая поддержка и медицинская коррекция основных симптомов.

В соответствии с современной классификацией в психиатрии, синдром Аспергера входит в группу из пяти расстройств аутистического спектра, наряду с такими, как ранний детский аутизм (синдром Каннера), дезинтегративное расстройство детского возраста, синдром Ретта и неспецифическое первазивное расстройство развития (атипичный аутизм).

В отличие от классического аутизма, дети с синдромом Аспергера обладают средним или даже выше среднего уровнем интеллекта и определённым словарным запасом.

Признаки, типичные для синдрома Аспергера, обычно становятся заметными в возрасте 2-3 лет и могут проявляться в разной степени тяжести. В младенчестве это может выражаться в повышенном спокойствии или, наоборот, в раздражительности, подвижности, нарушениях сна и избирательности в еде. Нарушения общения, характерные для синдрома, проявляются рано. Дети, посещающие детский сад, с трудом адаптируются к новым условиям, не играют с другими детьми, предпочитая держаться в стороне.

Интеллект у детей с синдромом Аспергера может соответствовать возрастной норме или даже превосходить её. Однако в процессе обучения выявляется недостаточный уровень развития абстрактного мышления, осмысления и навыков самостоятельного решения задач. При наличии хорошей памяти и обширных знаний, дети часто не могут применить их в нужных ситуациях. Вместе с тем, они часто достигают успехов в областях, которые им интересны, таких как история, философия, география, математика или программирование.

У детей с синдромом Аспергера отсутствует задержка речевого развития, и к 5-6 годам их речь может опережать речь сверстников. Речь грамматически правильная, но отличается монотонностью и неестественным тембром голоса. Книжный стиль речи и использование речевых шаблонов приводят к тому, что ребенка часто называют «маленьким профессором».

Дети с синдромом Аспергера могут долго и подробно рассказывать об интересующем их предмете, не обращая внимания на реакцию собеседника. Зачастую им сложно начать разговор или поддержать беседу, выходящую за рамки их интересов. То есть, несмотря на потенциально высокие речевые навыки, они не всегда могут использовать язык для общения. У них часто встречается семантическая дислексия – чтение без понимания прочитанного. При этом у детей могут быть повышенные способности к письменному изложению мыслей.

У ребенка с синдромом Аспергера часто нарушены моторные навыки и координация движений.

Немедикаментозная терапия включает: тренинги социальных навыков, лечебную физкультуру, адаптивную физкультуру, занятия с дефектологом, нейропсихологом и когнитивно-поведенческую психотерапию.

Аутизм И РАС

Ранний детский аутизм (РДА) – это состояние, которое, к сожалению, до сих пор не имеет четкого, общепринятого определения в современной медицине. Вместо конкретного нарушения или патологии мозга, этот термин описывает комплекс поведенческих особенностей, среди которых выделяются трудности в общении, изменения в эмоциональной сфере, проблемы с социальной адаптацией, узкие интересы, повторяющиеся действия и избирательность. Из-за этого часто наблюдается смешение понятий "аутизм", "ранний детский аутизм" и "расстройство аутистического спектра", что не совсем корректно.

Диагноз "аутизм" обычно ставится детям в школьном возрасте. До этого момента может быть диагностирован только ранний детский аутизм, который обычно проявляется до трех лет.

Как упоминалось ранее, РДА обычно диагностируется до трех лет и характеризуется наличием нескольких симптомов (как минимум, трех или четырех из спектра аутистических проявлений). Часто наблюдаются трудности в общении даже с близкими людьми и проблемы с выражением собственных эмоций.

Признаки РДА включают: склонность к компульсивному и стереотипному поведению (например, раскачивания, бег по кругу, взмахи руками), потребность в определенной последовательности действий (ритуалы) и чрезмерную избирательность, например, в отношении цветов или еды.

Ребенок может избегать контактов или с трудом их устанавливать, не улыбаться, не откликаться на имя, избегать взгляда, слабо реагировать на речь, не проявлять эмоций и не воспринимать чужие эмоции. Ему комфортнее с предметами, чем с людьми. Также может наблюдаться повышенная чувствительность к свету и звукам, нарушения сна. В младенчестве ребенок может быть пассивным или сопротивляться, когда его берут на руки.

Речевое развитие часто задерживается, речь может характеризоваться эхолалиями, отсутствием местоимений, монотонностью, штампами и аграмматизмами. Дети с РДА могут испытывать трудности с распознаванием чувств, что приводит к негативной реакции на любые эмоциональные проявления. Они не понимают, какие эмоции испытывают сами и окружающие, поэтому могут плакать и успокаивать себя стереотипными движениями.

Важно отметить, что эти симптомы не являются специфичными только для РДА, и другие заболевания могут проявляться аналогичным образом. В таких случаях говорят о расстройстве аутистического спектра (РАС) или аутистических чертах поведения.

На первый взгляд, симптомы, наблюдаемые при РАС, очень похожи на признаки, характерные для раннего детского аутизма. Однако, расстройство аутистического спектра обычно проявляется в виде одного-двух так называемых аутистических признаков, таких как трудности в общении с окружающими, склонность к замкнутости, проблемы с социальной адаптацией, нежелание играть и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, необоснованные страхи, неконтролируемые крики, повышенная эмоциональная возбудимость. Также могут наблюдаться повторяющиеся действия и стереотипные движения.

Несмотря на внешнюю схожесть симптомов, РАС и РДА – это не одно и то же.

РАС часто описывают как общее нарушение развития. Неопределенность этого определения связана с тем, что РАС не является самостоятельным заболеванием. Это скорее психолого-педагогическая классификация, отражающая особенности эмоциональной сферы ребенка. РАС всегда является следствием неврологических нарушений в центральной нервной системе и не может существовать без неврологической причины.

Таким образом, РАС и РДА имеют схожие проявления, но принципиально различаются по своей природе.

Ранний детский аутизм сложно поддается компенсации. Основной упор делается на обучение детей навыкам социальной адаптации, таким как самообслуживание, вербальное (в лучшем случае) или невербальное взаимодействие с окружающим миром. Развитие кинестетических навыков, позволяющих ребенку воспринимать свое тело и пространство, помогает ему понимать невербальные сигналы извне.

Для многих аутичных детей карточки PECS становятся способом общения и выражения своих потребностей. Письмо также может быть эффективной альтернативой, так как дети с аутизмом часто хорошо понимают буквы и могут научиться писать. Использование письма может стимулировать развитие вербальной речи.

В коррекции поведенческих проблем при раннем детском аутизме часто используется поведенческая терапия АВА.

В отличие от РДА, РАС легче поддается коррекции, и прогноз положительных изменений более благоприятный.

Важным условием эффективной коррекции является междисциплинарный и комплексный подход.

Эхолалия

Эхолалия – это речевое нарушение, характеризующееся непроизвольным повторением чужих слов или фраз. В раннем детстве, до двух лет, эхолалия является частью нормального развития речи, но в более позднем возрасте она может указывать на психическое или неврологическое расстройство. Симптомы включают повторение окончаний чужих фраз, воспроизведение вопросов и просьб с задержкой, а также цитирование реплик из фильмов. Диагностика основывается на клиническом обследовании, а лечение – на психокоррекции.

Эхолалия может быть частью нормального развития речи у детей в возрасте от года до полутора лет. Со временем эта потребность исчезает. Патологическая эхолалия становится очевидной после двух-трех лет. В таких случаях дети не развивают самостоятельную речь, а продолжают повторять фразы, услышанные от других людей. Их словарный запас может состоять из фраз, часто повторяемых матерью, реплик из мультфильмов или монологов телеведущих.

У взрослых и детей старше двух лет эхолалия может проявляться при психических и неврологических заболеваниях. Отсроченная эхолалия часто связана с психическими расстройствами и нарушением целенаправленности когнитивных процессов. Немедленные эхолалические реакции могут быть вызваны повреждением или недоразвитием лобных долей мозга, отвечающих за контроль деятельности.

Для устранения эхолалии применяются психокоррекционные занятия. Одновременно проводится лечение основного заболевания, вызвавшего этот симптом. Коррекционная работа может проводиться психологом, дефектологом или логопедом.

Заикание

Заикание характеризуется спазматическими движениями мышц, участвующих в артикуляции и голосообразовании, которые чаще всего проявляются в начале речи, хотя могут возникать и в середине фразы. Эти непроизвольные сокращения приводят к тому, что говорящий вынужденно задерживается на определенном звуке или их сочетании. Указанные проявления заикания имеют сходство с клоническими и тоническими судорогами. Клоническое заикание выражается в многократном повторении слов, слогов или отдельных звуков. Тоническое заикание, напротив, блокирует переход к произнесению следующего звука, создавая ощущение "застревания".

Различают две основные формы заикания: невротическую и неврозоподобную. Невротическое заикание развивается у детей без органических поражений нервной системы, как реакция на пережитые стрессовые ситуации или невротические расстройства. Неврозоподобное заикание, в свою очередь, наблюдается у детей, страдающих заболеваниями нервной системы, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными.

В зависимости от причины заикания может потребоваться помощь логопеда-дефектолога, невролога, медицинского психолога, психиатра, отоларинголога.

Детям и взрослым, страдающим заиканием, могут помочь такие методы лечения, как занятия с логопедом, использование электронных устройств для улучшения беглости речи или когнитивно-поведенческая терапия.

В каком возрасте лучше начать лечение у детей

Лечение следует начинать сразу, как только ребёнку поставили диагноз.

К специалисту стоит обратиться, если:

заикание продолжается более 6 месяцев;

заикание началось в возрасте 3–4 лет и старше;

тяжесть или частота заикания увеличилась;

в семье были случаи заикания, которое развилось в детстве;

ребёнок расстроен из-за заикания.

ДЦП (детский церебральный паралич)

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это собирательное понятие, описывающее группу двигательных нарушений, которые возникают из-за повреждений различных структур головного мозга в период, охватывающий время до, во время и сразу после рождения. ДЦП может проявляться в виде моно-, геми-, пара- или тетрапарезов и параличей, а также в аномалиях мышечного тонуса, непроизвольных движениях, нарушениях речи, неустойчивости при ходьбе, проблемах с координацией, частых падениях и задержках в моторном и когнитивном развитии. Кроме того, при ДЦП нередко наблюдаются когнитивные нарушения, психические расстройства, эпилептические припадки, проблемы со слухом и зрением. Диагностика ДЦП основывается преимущественно на клинической картине и истории болезни.

В соответствии с современными представлениями, ДЦП развивается в результате воздействия различных повреждающих факторов на центральную нервную систему ребенка, что приводит к неправильному развитию или гибели определенных участков мозга. Эти факторы воздействуют в перинатальный период, то есть до, во время и непосредственно после родов (в течение первых четырех недель жизни). Ключевым патогенетическим механизмом развития ДЦП является гипоксия, к которой приводят различные причины. В первую очередь гипоксия поражает участки мозга, отвечающие за равновесие и двигательные рефлексы. Это приводит к типичным для ДЦП нарушениям мышечного тонуса, парезам и параличам, а также к патологическим двигательным актам.

Родовая травма редко является единственной причиной ДЦП. Зачастую тяжелые роды, приводящие к ДЦП, являются следствием уже существующей патологии внутриутробного развития. Основными факторами риска развития ДЦП в послеродовом периоде являются асфиксия и гемолитическая болезнь новорожденного.

На данный момент ДЦП относится к неизлечимым заболеваниям. Однако своевременное, комплексное и непрерывное проведение реабилитационных мероприятий способно значительно улучшить моторные, когнитивные и речевые навыки ребенка с ДЦП. Благодаря реабилитационному лечению можно максимально компенсировать неврологический дефицит, снизить риск развития контрактур и деформаций скелета, обучить ребенка навыкам самообслуживания и улучшить его адаптацию. Наиболее интенсивное развитие мозга, познавательных процессов, приобретение навыков и обучение происходят в возрасте до 8 лет. В этот период необходимо приложить максимум усилий для реабилитации детей с ДЦП. В рамках реабилитации детям с дизартрией необходимы логопедические занятия по коррекции нарушений речи.

Инсульт

Инсульт представляет собой внезапное прекращение кровоснабжения мозга, которое вызывает устойчивые повреждения в определенной области. Он может быть ишемическим, когда сосуд закупоривается, или геморрагическим, когда сосуд разрывается. Типичные признаки инсульта включают внезапную слабость с одной стороны тела, перекос лица, спутанность сознания, затруднения с речью и зрением, головокружение и нарушение координации.

Выделяют два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт, также известный как инфаркт мозга, возникает из-за закупорки артерий, снабжающих мозг кровью, что приводит к длительной нехватке кислорода и необратимому повреждению тканей в зоне пораженной артерии. Геморрагический инсульт вызывается не травматическим разрывом сосуда в мозге, что приводит к кровоизлиянию в ткани мозга. Ишемический инсульт чаще встречается у людей старше 55-60 лет, в то время как геморрагический инсульт чаще поражает людей в более молодом возрасте, обычно 45-55 лет.

Восстановление после инсульта включает в себя регулярное применение ноотропных препаратов (например, ницерголин, пиритинол, пирацетам, гинкго билоба и другие), лечебную физкультуру и механотерапию, рефлексотерапию, электромиостимуляцию, массаж и различные физиотерапевтические методы (БАК, Томатис-терапия, микрополяризация). Часто пациентам необходимо заново осваивать двигательные навыки и учиться обслуживать себя самостоятельно. При необходимости психиатры и психологи оказывают психотерапевтическую помощь. Логопеды-афазиологи помогают восстановить речь.

Диагнозы

Задержка речевого развития (ЗРР)

Задержка речевого развития (ЗРР) — более позднее в сравнении с возрастными нормами овладение ребёнком устной речью. Например, в среднем в два года дети уже объединяют слова в небольшие фразы, в три — строят предложения, а в четыре — соединяют их в рассказ.

Иногда родители думают, что если у ребенка нет речи или плохая речь, то достаточно отвести его к логопеду или вообще подождать когда сам заговорит. Но, часто так происходит, что время идет. а речь не появляется, либо занятия с логопедом не дают нужного результата.

Проблема может быть намного глубже - нарушение функции нервной системы

Т.е. проблема в работе речевых зон головного мозга:

- В зоне Вернике, которая отвечает за пассивный словарный запас и за понимание обращенной к нему речи

- В зоне Брока, которая отвечает за активный словарный запас, желание вступать в речевой контакт

- В ассоциативных речевых зонах, которые отвечают за навык построения фраз и предложений, диалоговую речь

Дисфункция мозжечка, который отвечает за координацию движений и за работу речевой и дыхательной мускулатуры. Из-за этого ребенку тяжело разговаривать: он может говорить только часть слов, или говорить по слогам, говорит очень тихо или, вообще, не может произнести даже отдельные звуки.

Дисфункция ствола мозга, из-за этого у ребенка нарушен тонус речевых мышц, ребенку тяжело управлять языком и губами, сильно нарушена дикция или он совсем не может говорить, может быть нарушено жевание и глотание.

Поэтому если у ребенка в 2 года отсутствуют слова и нет полноценной речи после 3-х лет, необходимо СРОЧНО обратиться к специалистам!

Задержка психоречевого развития (ЗПРР)

Задержка психоречевого развития (ЗПРР)